臭豆腐,无论由哪般原料赋予其“臭气”,不管怎样煎煮烹炸,都脱不掉这个怪诞却鲜明的“臭”字。眼下正值小雪节气,江南农户纷纷开腌咸菜,成就经典臭豆腐的菜卤,也就一坛坛酝酿起来。臭豆腐之“臭”,源自发酵时间的累积。同样在时光长河里沉淀下来的,还有百年前先民们对臭豆腐的惊诧,当然,还有更多的逐臭“痴情”。一方小豆腐如何“遗‘臭’百年”?伴着油锅沸滚的“噼里啪啦”,一段“有味道”的街头美食史,徐徐展开了画面。

臭豆腐,让多少不谙其味的“生客”仓皇掩鼻,惊恐万状。1927年,《新闻报》所刊杂文提到,一位上海文人连续多日以臭豆腐招待他乡来宾,宾客们深畏之臭,留下了不小的心理阴影。结果第四日餐间,仆役奉上盖着肉末蒸蛋的米饭,宾客们一时间竟号啕不止——原来是误把肉末“小菜”看成了臭豆腐,“无中觉臭”,脑补出一股“作呕之气”。更有甚者,臭豆腐的“臭”,曾迫使官方出面,试图“禁绝”这道“异味小吃”。据《大公报》通讯,1944年4月,桂林市警察局以“近日市上售卖之油炸臭豆腐干,臭气四溢,实有碍卫生”为由,下令在全市范围内斩断一切臭豆腐经营活动。

臭与不臭,永远是个体经验的差异化感知。由此,詈骂臭豆腐者多,给它捧场的食客,自然也不少。在爱好者眼里,臭豆腐的“臭”,全然是一股令人无从抗拒的“鲜香”,使之拥有了普通豆腐不具备的风味魅力。1928年,某杭州文人深感不解地在写给《申报》的杂文里惊叹:宁绍地区雇来的厨娘“视臭豆腐、苋菜梗若珍膳”。而到了1936年,又有《铁报》一位撰稿人兴致勃勃地赞评了南京臭豆腐:“颜色白里带青,质地硬而不坚,软而不烂。那一股从臭气中发出来的香味,更比芝兰、茉莉更美妙呢。如果拿出来夹着花生米同吃,那更有火腿夹鸡肉的风味。用作下酒物,正是最好没有了”。倘有不知臭豆腐“威力”者,听信上引美言赶去一尝,那大概率是要暗骂《铁报》撰稿人,以为他是臭豆腐摊雇来的“托”了!

不要被带偏了节奏。其实在懂行者看来,臭豆腐可能是各类小吃里“最坦诚”的一种——1949年《亦报》文章直言:“天下最坦白的东西是臭豆腐干,不但不讳其臭,且以臭为名”。细细想来,臭豆腐的坦诚,固然大多数来源于觉其香者的支持。但另一面,坚守“臭道”的执着,也离不开臭豆腐的“自信”吧——有香干,就必须有“臭干”,不然豆腐江湖,岂不是要残缺破败了?

百年前,在中国臭豆腐“版图”上,苏南、浙东,以及深受两地饮食传统影响的上海,是所向披靡的一脉“臭宗”。

江浙地区的臭豆腐做法大同小异,基本离不开腌菜菜卤的“点化”。1948年上海《家庭》月刊细致地揭开了菜卤“臭水”的坛盖:“豆腐店中之‘臭水’,即为菜卤。制‘臭水’之法亦不难,只须于春季,食尽瓮中腌菜后,将卤倾于釜中,煮之使沸。撇去浮面垢沫,然后注入小瓮,覆以石板或用纸盖之。迨笋季至,将切下笋根蒸熟,逐日投入卤中,同时加入花椒、食盐及胡椒末。时日既久,笋根腐烂发奇臭,瓮中之水便成‘臭水’矣”。对此类“臭水”的去处,作者补充介绍道:“‘臭水’可浸豆腐、百叶、豆腐干、面筋、笋干。宁波人喜食臭苋菜梗及臭冬瓜,亦即自‘臭水’中浸制者”。如此丰富的“臭水”产物,真说得上“一臭百臭”,也就是“一香百香”了!

江浙地区臭豆腐的吃法,以油煎为最盛,亦不乏其他佳味巧思。1947年,《益世报》列出了两种经典的家常臭豆腐食谱:“将臭豆腐干外表黏附之青黑色微菌,用洁净清水冲洗,置于瓷器之内。和以少许生姜、适量白糖,再加少许绍酒,并倾入熟菜油少许,放于锅上蒸之。蒸透时,臭豆腐干之本体变成海绵状,食之味亦甚美”。在1939年的一期《申报》里,美食作家也向读者呈现了老上海日常生活里的两类臭豆腐美味:夏日“每到傍晚的时光,街头巷口,臭豆腐干的担子,络绎不绝,买的人也趋之若鹜。两块油氽的臭豆腐干,蘸些辣油辣酱,吃两碗茶淘饭下去,其味无穷”。而自己买来生臭豆腐干,更能烹饪出可口菜肴:“除了生油、酱油、麻油、毛豆、笋末之外,再多加些糖,吃时的确可口。此外,更在油氽之后,和着香菌、木耳、毛豆、扁尖等一同红烧,那就更觉入味了”。

同处长江下游附近的徽州地区,也创造出了一种诱人的臭豆腐。1936年,《东南日报》主笔揭开了徽州臭豆腐的面纱:“徽州人欢喜吃臭豆腐,在每家酒店的门口,起码总要歇了一二副臭豆腐担子,伺候着酒客的光顾”。徽州当地的臭豆腐做法是“把老豆腐切成方块,浸入盐和芝麻,以及柏树叶等灰的混合液里。大约要浸八九天的样子,才可捞起。继而将浸好了的臭豆腐,放在平底锅,以菜油煎之,至老黄色时取出,再加上些酱油、葱、辣酱等香料,即成”。

北京,是中国北方臭豆腐擂台上不败的“霸主”。老北京的臭豆腐,约莫始于清中叶,到了百年前,已然深入到京城民众的日常餐食之中。1922年版《增订实用北京指南》,就胪列出了当时北京城内四家著名臭豆腐店,分别是王致和、仁致和、宋记、洪记。

老北京的臭豆腐,有个素雅的“别称”——1934年,《大公报》称在京津地区,臭豆腐又有“青方”之名,得来于“其形方而颜色灰青”。1935年,《时代日报·附刊》详细呈现了北平臭豆腐的制法:“先将黄豆泡好,后磨成汁,过包烧浆、点卤,再打成块。往笼屉里摊上一天,倒弄三次,比如像秋季时候,七天即长白霉。霉去之后,再用盐腌。起出缸来,再装入缸腌四天。掺入药料汤,用石灰封好,约再需经过半年时间”。对于“倒弄三次”这个步骤,1959年,《食品制造业》杂志以“王致和”臭豆腐工艺为例,解释了其必要性:“所谓‘倒笼’,就是把摆豆腐坯的笼屉,上下互相倒换位置,借以调节上下温度,并通风”。这个步骤最重要,若掌控不好,很有可能会前功尽弃,直接变成“臭笼”。

浙江中部地区,有一类不同于浙东近邻的臭(霉)豆腐制法。1937年,《铁报》介绍了这种风行浙中地区的下饭“霉豆腐”:“先用一个蒸笼,里面铺一些干净的稻草。再把买来的豆腐,切成小方块,一块块地放在稻草上。另外将蒸笼盖好,不要去动。这样经过一个星期或十天,那些豆腐,就发生一种白色的毛”。把长出白毛的豆腐放进热盐里“四面滚一滚。这时候,整块的豆腐外面,都是炒盐了。再一块块地填入瓷罐里,又大约经过一星期,另外用一些黄酒、酱油、胡椒、大蒜叶、生姜、辣椒粉,同时放入锅内烧滚。取出瓷罐,不要动豆腐,只要将上面的酒和酱油等香料,趁热倒入那瓷罐里,过一星期,可以取出吃了”。

虽然从皇城根下到细雨江南,臭豆腐征服了无数南北男女的味蕾。但若要谈谈臭豆腐的生意经,没有一点一座城市,能够与上海相媲美。马路道旁、白炽灯下,油煎臭豆腐极易被识别的气息,充盈着老上海的夜空,久久不能散去。

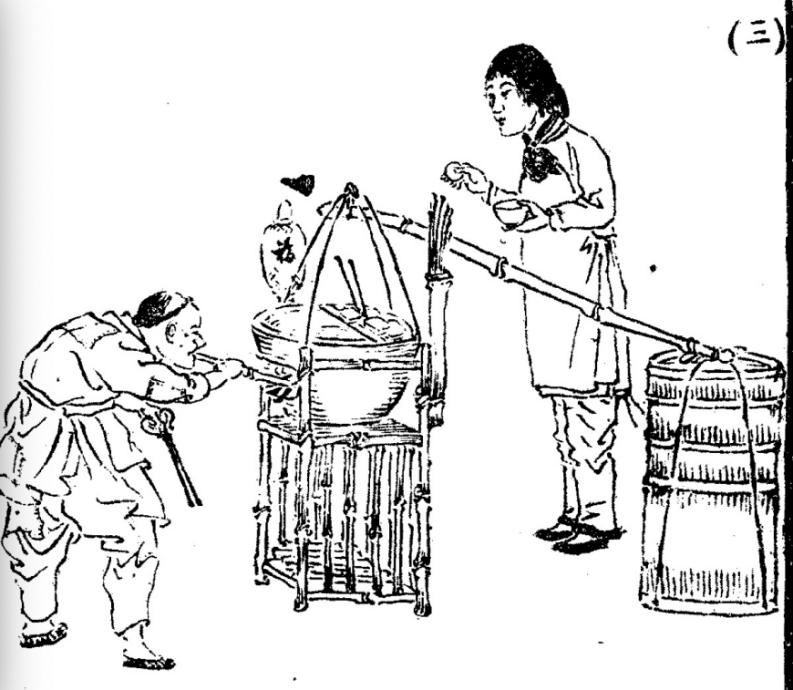

非街头,不臭豆腐。这,是老上海烟火气的一个信条。1935年,《申报》主笔勾绘了一幅“沪上臭豆腐”风俗画:“臭豆腐,天天在街头可以买到”,“花了两个铜子,站在油锅边,用丝竹篾往锅内签它一块,加上一点辣酱,热辣辣往口内送,感觉十分开味儿”。在百年前的上海,有许多借着道旁空地,挑着担子叫卖臭豆腐的小贩,他们的担子一头挑着装满生臭豆腐的豆腐屉,另一边则烧着一锅滚热的炸油。据时人观察,这些臭豆腐小贩大多有同乡联系。譬如1946年《辛报》一篇文章就指出,那时上海卖臭豆腐者有两派势力较强,其一是江阴人,还有一波是崇明人。

别小瞧臭豆腐摊这门“小生意”,经营者内部,也是可完全分出高下,排序三六九等的。1934年,《社会日报》给出了评判臭豆腐摊出品优劣的标尺:第一,“豆腐干浸的日子愈多愈好。劣质臭豆腐干,未曾浸透即行发售,煎出来淡而无味,像豆腐店里的油豆腐一样”。其二,“著名的小贩,入锅煎几时,出品又松又脆。‘扯烂污’的小贩怕多煎了时间,耗费锅里的油,臭豆腐下锅稍变黄色,就拿出来卖了。这种食品,迎风一吹就要‘还韧’,人家只上一次当”。

拿好的卖,自然有望“卖得好”。百年前的上海滩,就有那么几家臭豆腐摊成功“小题大做”,造就了名副其实的“臭豆腐大王”。

1925年,《时事新报》评点了那时上海城内两家颇具代表性的臭豆腐摊:“东门水仙宫谈家弄口,昔有设摊专售此物之金大,最为著名。借此小有积蓄,薄置屋产。又北市宝善街王大吉药店前,有臭豆腐干摊,已设多年,饶有风味”。这家“王大吉”臭豆腐摊,真乃此行之“绝”。老板娘穿金戴银炸豆腐已是一奇景,更让人称奇的事还在后面——1926年,《上海日报》讲述了一段有些不可思议的渊源:“上海逐臭的老吃客,哪个不知道王大吉的臭豆腐干?其实王大吉是药材店。臭豆腐干,是王大吉旁边的一个小担子,丝毫没有纠葛的。可是说到臭豆腐干,总会众口一词地推赞王大吉。因此‘王大吉’三个字,就被臭豆腐干带出名了”。如此“大小倒置”之事,好不神奇!

“王大吉”的神奇,远未止步于此。最令人拍手叫绝的,要数名流对这家小摊的钟情。1944年,《海报》撰稿人写道:近代上海工商界领袖、上海总商会会长朱葆三,酷爱“王大吉”前的臭豆腐摊,“每饭不忘,即使在堂子里应酬,堂差可以不叫,该店的臭豆腐不能不吃”。久而久之,臭豆腐摊主摸清了朱先生的习惯,假若某日晚餐时间朱家没派人来,便会从始至终坚持到深夜十二点方肯熄炉休息。生意再大,也忘不了小小一方。这块臭豆腐,究竟何德何能?或许这样的一个问题,只能向朱先生本人求教了。